技術書典お疲れさまでしたー。

閉場30分前まで整理券制で、だいたいの方が1時間半待ちだったそうですね。びっくりするような盛況で何よりです。運営さんの手際もよく大変ありがとうございました。

#技術書典 会場のキャパに余裕が出てきたため、只今から整理券なしでも入場可能にします!残り三十分強ですがお楽しみいただければと思います。

— TechBooster@3日目西a05a (@TechBooster) June 25, 2016

最終的に1200人は超えたそうですね。

#技術書典 最終集計できてないですが速報(すぐ数えられるもので)来場数は1200名を超えました!至らないところもありましたがサークル参加、一般参加、運営、すべての参加者のみなさま、ご協力いただきありがとうございました!!たのしかった!!!!!

— mhidaka (@mhidaka) June 25, 2016

弊サークルも14時前には印刷して来た分が完売しまして、送料が250円追加でかかるにもかかわらず3名の方が後日発送で購入いただきました。ありがとうございます!

『遠回りして学ぶ Yesod 入門(上)』紙面版は完売しました。以降は電子版か、紙面版の後日発送となります。 #技術書典

— kakkun61 (@kakkun61) June 25, 2016

それでは初めてのサークル参加をふりかえっていきたいと思います。

スケジュール

3月

技術書典の開催が発表されたのは、このころだっと思います。もしかしたら2月だったかも。

3月26日~4月25日

サークル参加応募期間

正直最後の方まで参加するか悩んでました。興味はあったけどちゃんと作れるかなと。最終的には抽選に決断を委ねることに。最後まで悩んでて時間がなかったんで、サークルカットは文字とパブリックドメイン素材を使って GIMP で作りました。

4月3日

雰囲気を知りに行く。

4月30日

当籤通知

覚悟を決める。

5月7日

リポジトリーを作る。

5月24日

一通り書き上げて、レビューをお願いする。ちなみに本文28ページ。

6月4日

レビュー対応も終わって、入稿用に編集しだす。

6月8日

入稿。

6月10日

印刷所から指摘があったので修正して再入稿。

6月13日

告知ブログを書く。

6月19日

6月20日

名刺を入稿。3日プランで契約したのでちょっと割高だったけど、初回クーポンでちょっとお得に。22日夕方に出荷されたものの到着がイベント前日でギリギリだった。

6月25日

イベント当日

作成環境

基本的に TechBooster の『技術書をかこう!』にのっとりました。買っておいてよかった。原稿リポジトリーをそのまま取ってきて書き換えていきました。sty ファイルがいくつか足りなかったんでちょっと修正しました。

エディターも書籍の通り Atom に language-review で。

ただでプライベートリポジトリー使いたかったんで GitHub ではなく Bitbucket を使いました。

ページ番号付き空白ページを作りたかったんでそこだけは Re:VIEW を拡張しました。

# encoding: utf-8 # review-ext.rb module ReVIEW Compiler.defsingle :emptypage, 0 class LATEXBuilder def emptypage puts '\newpage\null' end end end

印刷

『技術書をかこう!』が日光企画向けだったので、そのまま日光企画に依頼しました。

本文 PDF はよかったんですけど、表紙の PSD に不備があって再入稿しました。

本の厚さを考慮して表紙・裏表紙の位置が変わるんですけどその計算をまちがってました。

平綴じと中綴じを自分が逆に覚えてしまっていて、当日印刷したものを見て気付きました。中綴じが平に重ねた紙の真ん中にステープラー打つやつですね。次回移行は平綴じもしくは無線綴じになると思います。

2週間ほどの余裕をもっての入稿だったので2割引でした。

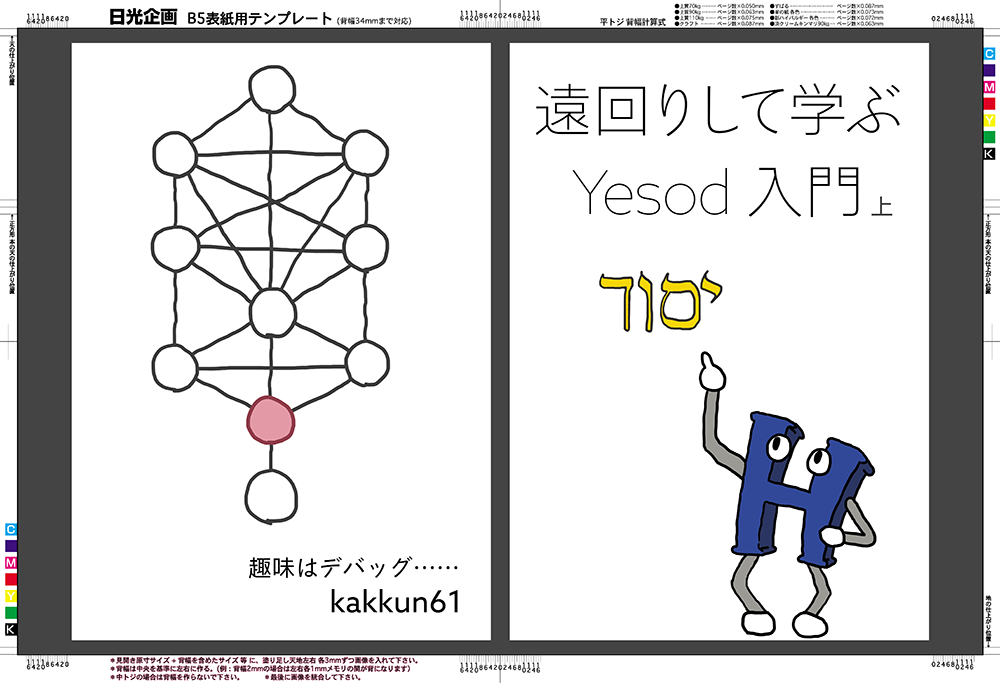

ちなみに、H のキャラクターは D 言語くんのパロディーの Haskell くん(@tanakh さん作)で、指指しているところにあるのはヘブライ語で יסוד = Yesod と書いてあります。基礎 foundation って意味らしいです。英語アルファベットに当てはめると右から、ysvd だそうです。ヘブライ語は子音しか表記しません。v があるのは謎。読まない文字なのかな。

裏表紙の絵はユダヤ教における生命の樹で、赤い部分が Yesod だそうです。エヴァのオープニングで見たことあるあれです。

Yesod の発音はイェソッドというよりイソッド(イはや行のい)のようです。

当日準備

当日に必要になるものは Circles' Square の『はじめてのサークル参加』を見て勉強しました。準備しておくものや、申し込みから当日まで全体の流れなどが分かるのでおすすめ(画像は Circles' Square より引用)

とりあえず近所の百均で、小銭入れ・カルトン(受け取ったお金を入れる青いトレー)・ホワイトボード・白紙カード・付箋・イーゼルを買ってきました。

百均のイーゼルの木の表面が何も処理してなかったんで、ホームセンター行って砥の粉やらニスやら買ってたら1200円ぐらいして、ちゃんとした小さいイーゼル買えばよかったのでは感が強い。

前日の夜になってダウンロード用 URI の書かれた紙の原稿を作ってコンビニへ。ネットワークプリントサービスを使ったんですけどめっちゃ圧縮されるんですね。なんのために 700 ppi で作ったんだか。ネットプリントは圧縮かかるって直前で聞いたんで USB メモリーにも画像入れて持っていったんですけど、ファイルを認識してくれなかった。

当日

寝坊!事前入場できる10:50までに会場に到着できるように起きれたのは奇跡。売り子の友人、準備ありがとうございます。

10:40に到着して、イーゼル立てて見本誌シール・値札貼って名刺も並べてコンビニおにぎり食べて、後は開場待ち。

Haskell の本あり〼 #技術書典 pic.twitter.com/LruHrlBOFI

— kakkun61 (@kakkun61) June 25, 2016

用意してた本は17冊だったんですけど2時間40分ぐらいで完売。

『遠回りして学ぶ Yesod 入門(上)』紙面版は完売しました。以降は電子版か、紙面版の後日発送となります。 #技術書典

— kakkun61 (@kakkun61) June 25, 2016

その後のこと何も考えてなかったんですけど、多めに印刷してたダウンロードカードだけ売ればいいじゃんって友人に言われて、確かにーと思って売ることに。最初から売ってればダウンロードカードだけ欲しいって人ももしかしたらいたんだろうか。

入場が整理券制になってて閉場30分前までずっと新規の一般参加者が来てたんで最後までわりと売れるスピードは維持されたままでした。

途中でダウンロードカードが尽きて手書きカードにしたんですけどさすがに URI が辛くて、追加で印刷しに近所のコンビニまで。ネットプリントにしておいてよかったですね。追加印刷したのが閉場30分前だったんですけど、それから3枚売れたんで印刷してよかったです。

そんなわけでなんとか当日を乗り切れました。

後日

帰ってきてから初めて紙の本読んだら誤字が見つかったので、後で正誤表を公開します。印刷するとなぜか見付かりやすいですよね。

数字

ここからは数字の面で振り返っていきましょう。

売上

まず売れた冊数と売上から。

| 項目 | 単価 | 部数 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 紙版(事前印刷) | 1000 | 17 | 17000 |

| 紙版(後日発送) | 1250 | 3 | 3750 |

| 電子版 | 800 | 14 | 11200 |

| 合計 | 34 | 31950 |

売上部数の勘定は最初はちゃんとしてたんですが途中で書き忘れたことに気付いたので最終的なダウンロードカードの残りなどから算出。

支出

今回のイベントのためだけの費用は次の通り。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 紙版(事前印刷) | 9760 |

| 紙版(後日発送) | 2850 |

| ダウンロードカード | 40 |

| 参加費 | 5000 |

| 合計 | 17650 |

次回移行も使えるものへの初期投資は次の通り。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 小銭入れ | 108 |

| カルトン | 108 |

| ホワイトボード | 108 |

| 白紙カード | 108 |

| 付箋 | 108 |

| イーゼル | 108 |

| 木工道具 | 1248 |

| フォント(墨東ルイカ細めセット) | 11232 |

| 名刺 100枚 | 529 |

| 合計 | 13657 |

その他年間契約として Adobe Creative Cloud の費用。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| Adobe CC 年間 | 51576 |

利益

変動費だけ見ると 14300(= 31950 - 17650)。

初期投資も含めた全体として見ると -50933(= 31950 - 17650 - 13657 - 51576)ですね。

Adobe 税を除いた初期投資の元は取れてるんで、後はこの1年で何冊出して元を取るかという感じですかね。元を取りたいって話なら。

総括

(下)を書かないといけない!

売り子してくれた友人・レビュワーのみなさん・運営さん・印刷会社さん・一般参加のみなさんありがとうございました!